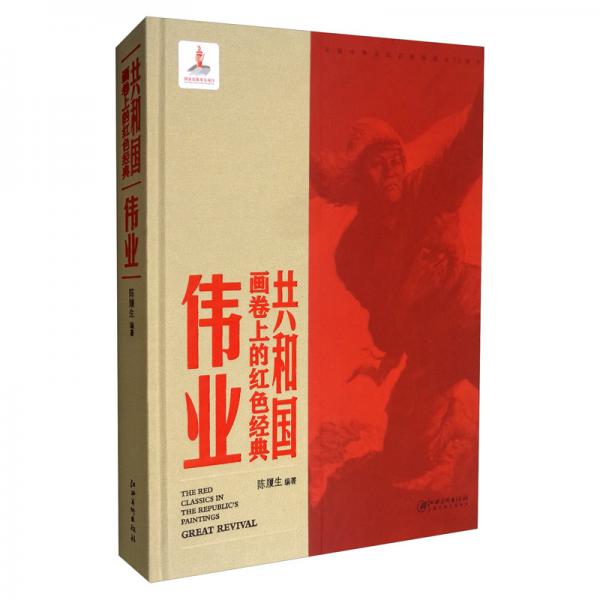

共和国画卷上的红色经典伟业

- 作者

- 出版社 江西美术出版社

- 出版时间 2019年9月 第1版

- ISBN 9787548068846

- 定价 296.00

内容简介

为了缅怀为新中国建立而牺牲的烈士,为了让后人铭记中国共产党的革命历史和伟业,1949年新中国成立之后,旨在表现共产党革命历史和伟业的美术创作开始兴起,而在象征新政权的天安门广场上新建人民英雄纪念碑,则把这一代表新政权的国家意志表现在各种方式的纪念之中,因此,与革命历史和革命伟业相关的美术创作就成了新中国美术史的一个篇章。当1952年8月1日人民英雄纪念碑在北京天安门广场动工兴建,到1955年10月1日落成,其间集合全国优秀的建筑家和美术工作者,分设计、施工、采石、美术工作等七组进行工作。此外专设一个委员会,在范文澜的领导下,研究浮雕画面所需要的史料题材。这种基于历史梳理的早期工作,也成为表现革命历史美术创作中的重要题材,更是共产党革命伟业中的重要内容。而与之相关的,早在1950年3月6日,反映鸦片战争以来广东人民反帝、反封建浴血奋战的革命烈士纪念碑就在广州奠基。显然,相关的美术创作是与新政权紧密关联的一项政治任务,是关系到缅怀和教育的长远大计。因此,筹建中国革命历史博物馆与建立人民英雄纪念碑都是当时的重要工作。为此,1950年1月23日,南京市成立了革命历史画创作委员会,准备为中国革命历史博物馆创作革命历史画,可以说这是早积极响应的。而到了1950年5月底,中央美术学院已经完成了文化部下达的绘制革命历史画的任务,创作了一批作品,它们是:徐悲鸿的《人民慰问红军》(油画)、王式廓的《井冈山会师》(油画)、李桦的《过草地》(套色木刻)、冯法祀的《越过夹金山》(油画)、董希文的《抢渡大渡河》(油画)、艾中信的《一九二○年毛主席组织马克思小组》(油画)、夏同光的《南昌起义》(油画)、周令钊的《鸦片战争》(油画)、蒋兆和的《渡乌江》(水墨画)等。1951年8月1日,《人民日报》“人民画刊”以“庆祝中国人民解放军伟大的建军节”为题发表了莫朴、李振坚的《南昌起义》,韦启美的《三湾改编》,金浪、曹思明的《平型关大捷》,王流秋的《淮海战役第三阶段总攻》。此后,规模更大的革命历史画创作,则在1959年为庆祝新中国成立10周年这一年进行,完成了一大批在新中国美术史上的重要作品。这一年的9月,位于北京天安门广场东侧的中国革命博物馆和中国历史博物馆建成(1961年7月1日正式开放)。从1949年以来美术创作中表现的中国共产党的宏伟大业,既有革命历史的每一个过程,又有具体事件中的人物塑造与表现,还有同一主题不同时期表现中的差异性,更有同一主题在不同画家笔下的种种不同。随着时间和空间的变化,美术创作中的革命历史主题以及表现,反映了时代的要求与变化,也反映了几代美术家在这一主题范围之内的努力和成就,从而形成了新中国美术创作的特点,是新中国美术成就的主要方面。

目录

— END —