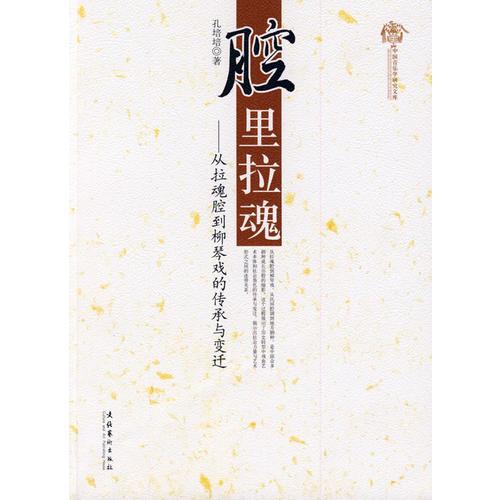

腔里拉魂-从拉魂腔到柳琴戏的传承与变迁

- 作者

- 出版社 文化艺术出版社

- 出版时间 2009年6月 第1版

- ISBN 9787503937255

- 定价 40.00

内容简介

柳琴戏——脱胎于清代中叶出现的拉魂腔,20世纪50年代具有了官方文化体系下的“剧种”身份认同,今天已成长为活跃在鲁南、苏北交界区域并在全国颇具影响的地方性大剧种。本文借用“拉魂腔”名称中特有的时代性因素(下限于1953年)来指代这一艺术形式没有得到官方体制认可之前所具有的艺术特性与生存状态;借用“柳琴戏”这一新中国建立初期产生的剧种名称,指代同一艺术形式在新文化体制下的种种状态。从拉魂腔到柳琴戏,从乞食行为的民间腔调到活跃于苏、鲁地区的地方剧种,在这个动态变化的过程中,艺术本体的变化和社会功能的转型是本文所要关注的核心问题。首先是剧种音乐的转型。拉魂腔,艺人俗称为“怡心调”,意思是可以在基本曲调的基础上自由发挥,演唱具有很大的随意性。20世纪50年代以来,在经历了记录整理、定腔定谱、乐器改良、丰富伴奏、创立新腔等一系列改革后,柳琴戏音乐最终完成了由“怡心调”向规范记谱、依谱唱奏的转型。其次是剧目的转型。由于没有固定的文本作为依据,拉魂腔艺人在表演时需要依据隋节梗概,通过套用“篇子”的方式,进行一定程度的即兴创作与表演。20世纪50年代剧目上本定词,柳琴戏完成了由“幕表戏”向“剧本制”的转型。艺术本体转型的同时,柳琴戏的内部组织与社会功能也随之发生了变化。具体体现在表演主体身份的转换、表演机构的转型、传承方式的变化以及艺人与观众、政府之间关系的不同等等。文艺政策的宏观决策、新文艺工作者的具体指导、历次会演的加速催化是拉魂腔向柳琴戏转型的外力所在。进入20世纪90年代以来,柳琴戏不断推出精品剧目,多次进京汇报演出,演员入围戏曲梅花奖,剧种入选国家首批非物质文化遗产名录,上述种种都标志着今天的柳琴戏已经成为了具有代表性和影响力的地方知名剧种。如果说发生在20世纪50年代的转型是柳琴戏剧种史上第一次飞跃的话,那么,20世纪90年代的变化无疑已经构成了第二次飞跃。只不过,第一次转型是一种外力作用占主导的“被动”转型,而第二次变化更多的是柳琴戏积极向大剧种、向舞台精品工程靠拢的“主动”选择。从拉魂腔到柳琴戏,从地方小调到地方知名剧种,实际上是中国众多剧种成长所经历的共同历程的缩影。本文以柳琴戏一个剧种为视角,以一个国营剧团为个案,以20世纪50年代戏改为中心,展示了历史转型中戏曲艺术本体和社会角色的传承与变迁,从而揭示了社会力量与艺术形式之间的连带关系。

目录

在售商品

16家店有售 新书5家

¥15.00起

综合价格品相店铺 只看全新

— END —