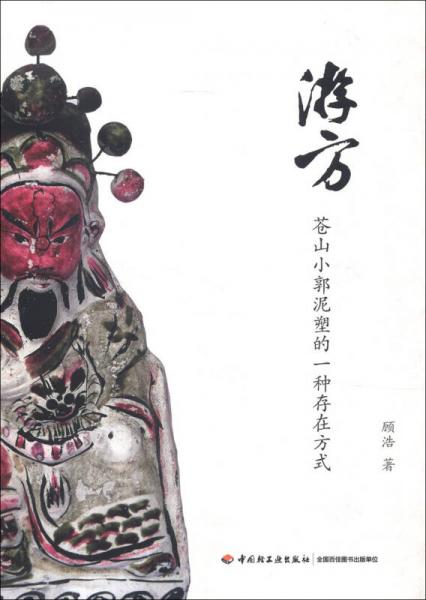

游方·苍山小郭泥塑的一种存在方式

- 作者

- 出版社 中国轻工业出版社

- 出版时间 2013年9月 第1版

- ISBN 9787501993246

- 定价 58.00

内容简介

小郭村是山东省临沂地区苍山县下辖的一个小村庄,过去因地势低洼积水,农业常年歉收,所以村民们一直以泥塑手艺外出“游方”混生活。《游方·苍山小郭泥塑的一种存在方式》以小郭村艺人们“游方”制售泥塑的社会现象为切入点,以时间的延续为纵向线索,以有形的“物”与无形的“造物”为横向线索,目的在于用艺术学和人类学交叉的视野,解答以下几个问题:一、民间手工艺产生、发展、存在、延续的社会基点是什么?二、在客观条件制约下,人如何组织和整合“造物”制度?三、在社会不断变革的今天,如何使“物”和“造物”在民间继续延续?《游方·苍山小郭泥塑的一种存在方式》主要基于参与式田野考察的研究方法,并辅之以文献的对比和综合,用“他者”的立场去阐释文化现象。文章围绕手工艺“生成一存在一发展一延续”这条主线,目的在于对一个群体手工艺生产活动的社会意义做出解读。根据田野调查获得的第一手资料,经过分析,《游方·苍山小郭泥塑的一种存在方式》得出以下结论:小郭泥塑“起源于天津泥人张”之说是讹传的失实信息,民间美术的起源有着宽泛的社会开放性,它是基于群体思想的偶然和渐进。小郭村艺人们“游方”制售泥塑,意味着手工艺的“民生”形式,“民生”的核心是“物”和“造物”所指向的社会功效利益性。手工艺被不断变化着的宏观文化系统所包裹,并且.手工艺处于民间,也不断被民间群体以各种方式自由地塑造。泥塑的种种文化变迁,是农民艺人游方生活变迁的具体表象,而文化的变迁与今天“非物质文化遗产”理论中强调的“本真性”相违背,由于缺乏必要的参照坐标,理论中所强调的“本真性”往往只可能流于某种无法实现的理想。农业是手工艺劳动年度节奏变更的本质社会决定性要素。泥塑物化了游离于民间的开放性宗教意识,它以各种形象隐喻老百姓的现实生存。民间泥塑有一级主题和二级主题两个范畴。作为一级主题的泥塑形象,主要受制于社会公众认同性。艺人们“游方”对于主题的回应,正是通过形象的多种潜在可能的附会,来解决社会问题。作为二级主题的装饰性纹样,是被个体艺人所自我认知的“好看”价值判断所左右。泥塑的工艺体现着人的有效社会行为组合系统,艺人们迫于“游方”的需求以及模具批量化生产的限制,用双手的无数变化,改写、删减对于工具和原料的依赖性。今天手工艺传承的危机根本在于,艺人们对于传统“游方”制售方式转向的力不从心,而使泥塑的社会商品性无法得以顺利实现。

目录

— END —